Soljenitsyne est un repenti du communisme. Cela fera bientôt 8 ans qu’il est mort, laissant derrière lui une analyse fort intéressante (basée sur le vécu) de l’implication, dans le réel, de l’idéologie et de l’utopie concentrationnaires. Il était le constatant de l’échec du communisme, et observait (entre autre) que l’impérialisme tsariste collaborait bien plus à l’édification du peuple russe que le communisme. On peut émettre une réserve certaine, à raison, sur son admiration d’une démocratie américaine « généreuse » (l’attirance de l’opposé ?) mais il a acquis le sens du principe de subsidiarité en politique, et celui des responsabilités locales. À l’heure de la centralisation à outrance que nous subissons tous, cet homme (revenu d’un « enfer » auquel il a participé et dont il s’est repenti), nous appelle à relire, entre autre, l’Archipel du Goulag, et à redécouvrir les implications juives dans l’histoire des révolutions mondiales.

Lu dans La Nation :

La renaissance d’un homme

Un jour d’août 2015, on a érigé à Vladivostok une statue à la mémoire d’Alexandre Soljenitsyne. Le lendemain, une pancarte était accrochée au cou de l’écrivain avec cette inscription : Judas ! Certains, sur les réseaux sociaux, se sont réjouis de cette profanation. Aujourd’hui, en Russie, Soljenitsyne n’est pas aimé ; on le connaît mal alors que la lecture de ses œuvres est obligatoire à l’école. Sa veuve a autorisé la publication d’une version très abrégée de l’Archipel du Goulag parce que les étudiants américains (et russes sans doute) sont incapables d’ingurgiter les 1560 pages d’un chef-d’œuvre du XXe siècle. À Soljenitsyne, on préfère Staline, le vainqueur de la Grande Guerre patriotique, le dernier guide à avoir tenu l’empire russe dans une main d’acier.

Un jour d’août 2015, on a érigé à Vladivostok une statue à la mémoire d’Alexandre Soljenitsyne. Le lendemain, une pancarte était accrochée au cou de l’écrivain avec cette inscription : Judas ! Certains, sur les réseaux sociaux, se sont réjouis de cette profanation. Aujourd’hui, en Russie, Soljenitsyne n’est pas aimé ; on le connaît mal alors que la lecture de ses œuvres est obligatoire à l’école. Sa veuve a autorisé la publication d’une version très abrégée de l’Archipel du Goulag parce que les étudiants américains (et russes sans doute) sont incapables d’ingurgiter les 1560 pages d’un chef-d’œuvre du XXe siècle. À Soljenitsyne, on préfère Staline, le vainqueur de la Grande Guerre patriotique, le dernier guide à avoir tenu l’empire russe dans une main d’acier.

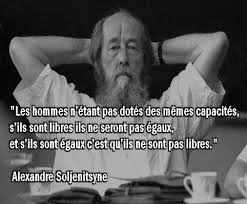

Soljenitsyne a-t’il jamais été populaire? On peut en douter. L’un des plus grands écrivains du XXe siècle n’a plu qu’à un public restreint. On saisit mieux les causes de ce rejet une fois qu’on a lu les sept parties de l’Archipel: certes Soljenitsyne est parfois (rarement) trop long, il s’est donné des airs de prophète, sa pensée est intransigeante, son caractère inflexible, mais les raisons de la haine que certains lui portent sont autres. Sa tare est de n’avoir rien concédé à la modernité. Il s’est dressé contre toutes les idéologies du siècle sanglant. Au sein de l’Armée rouge, il s’est d’abord battu contre les nazis. Il s’est attaqué, presque seul, au communisme. Il a pris en grippe le libéralisme alors que l’Occident lui avait donné refuge. Il est redevenu au fil du temps un chrétien orthodoxe pratiquant. Il a marié conservatisme et écologie. On l’a même traité d’antisémite, injustice crasse. Nullement impérialiste et respectueux des petits peuples, il a préconisé que la Russie renonçât à son empire et se resserrât sur elle-même pour expier ses péchés.

Soljenitsyne a-t’il jamais été populaire? On peut en douter. L’un des plus grands écrivains du XXe siècle n’a plu qu’à un public restreint. On saisit mieux les causes de ce rejet une fois qu’on a lu les sept parties de l’Archipel: certes Soljenitsyne est parfois (rarement) trop long, il s’est donné des airs de prophète, sa pensée est intransigeante, son caractère inflexible, mais les raisons de la haine que certains lui portent sont autres. Sa tare est de n’avoir rien concédé à la modernité. Il s’est dressé contre toutes les idéologies du siècle sanglant. Au sein de l’Armée rouge, il s’est d’abord battu contre les nazis. Il s’est attaqué, presque seul, au communisme. Il a pris en grippe le libéralisme alors que l’Occident lui avait donné refuge. Il est redevenu au fil du temps un chrétien orthodoxe pratiquant. Il a marié conservatisme et écologie. On l’a même traité d’antisémite, injustice crasse. Nullement impérialiste et respectueux des petits peuples, il a préconisé que la Russie renonçât à son empire et se resserrât sur elle-même pour expier ses péchés.

Comme Dostoïevski et Tolstoï, il s’est plié à ce que Georges Nivat appelle le primat éthique de la littérature russe. Il a jugé la marche des événements selon le bien et le mal. Comprenons-nous bien ! Les « valeurs » à la mode occidentale ne sont rien pour lui, il n’a pas réclamé des «droits », il n’a pas établi les mille et une règles d’une nouvelle rectitude morale ni remplacé une idéologie mortifère par des mensonges polis. Il avait vécu dans sa chair les vérités qu’il professait. Sa façon d’asséner des leçons de morale a exaspéré les postmodernes pseudo-nietzschéens de nos contrées, qui prétendent se situer par-delà le bien et le mal et se croient libérés de tout ressentiment.

Comme Dostoïevski et Tolstoï, il s’est plié à ce que Georges Nivat appelle le primat éthique de la littérature russe. Il a jugé la marche des événements selon le bien et le mal. Comprenons-nous bien ! Les « valeurs » à la mode occidentale ne sont rien pour lui, il n’a pas réclamé des «droits », il n’a pas établi les mille et une règles d’une nouvelle rectitude morale ni remplacé une idéologie mortifère par des mensonges polis. Il avait vécu dans sa chair les vérités qu’il professait. Sa façon d’asséner des leçons de morale a exaspéré les postmodernes pseudo-nietzschéens de nos contrées, qui prétendent se situer par-delà le bien et le mal et se croient libérés de tout ressentiment.

L’expérience du Goulag a bouleversé Soljenitsyne, au sens propre. Il lui fallut plusieurs années de camp pour comprendre qu’au début de 1945, il n’était qu’un marxiste-léniniste bon teint et un officier soviétique arrogant. Après qu’il eut été arrêté dans le bureau de son commandant de régiment, on l’emmena en prison à pied et son seul souci fut qu’un compagnon d’infortune portât sa valise. Il était inconcevable qu’un officier de l’Armée rouge se chargeât lui-même de ses bagages. Avant de revenir à la foi de ses ancêtres, que sa mère et sa grand-mère lui avaient inculquée, il a subi bien des avanies.

En même temps, la Providence semblait le protéger. Chaque fois qu’il se sentait vaciller, un coup de main lui était donné. Dans le camp près de Moscou où on l’incarcère d’abord, on le contraint de diriger, en tant qu’ex-officier, un groupe de droits-communs dans une carrière d’argile. Personne ne lui obéit. Il a l’intuition qu’il ne faut pas en venir à une confrontation. Les autorités lui retirent sa fonction et son successeur, également officier, qui cherche à s’imposer, est battu à mort par les voyous. Au moment où il va flancher au camp de la Nouvelle-Jérusalem, on le transfère à Marfino où ses compétences de physicien lui procurent une vraie planque. Quelques années plus tard, alors que sa participation à la révolte du camp d’Ekibastouz devrait lui valoir un transfert à la Kolyma où la mort lui est promise, une tumeur cancéreuse nécessitant une opération immédiate lui sauve la vie. Quel paradoxe ! Le Dégel durant le règne de Khrouchtchev lui permet de publier Une. Journée d’Ivan Denissovitch ; ce livre lui apporte la célébrité. L’obtention du prix Nobel de littérature en 1971 le préserve d’une mort violente.

En même temps, la Providence semblait le protéger. Chaque fois qu’il se sentait vaciller, un coup de main lui était donné. Dans le camp près de Moscou où on l’incarcère d’abord, on le contraint de diriger, en tant qu’ex-officier, un groupe de droits-communs dans une carrière d’argile. Personne ne lui obéit. Il a l’intuition qu’il ne faut pas en venir à une confrontation. Les autorités lui retirent sa fonction et son successeur, également officier, qui cherche à s’imposer, est battu à mort par les voyous. Au moment où il va flancher au camp de la Nouvelle-Jérusalem, on le transfère à Marfino où ses compétences de physicien lui procurent une vraie planque. Quelques années plus tard, alors que sa participation à la révolte du camp d’Ekibastouz devrait lui valoir un transfert à la Kolyma où la mort lui est promise, une tumeur cancéreuse nécessitant une opération immédiate lui sauve la vie. Quel paradoxe ! Le Dégel durant le règne de Khrouchtchev lui permet de publier Une. Journée d’Ivan Denissovitch ; ce livre lui apporte la célébrité. L’obtention du prix Nobel de littérature en 1971 le préserve d’une mort violente.

Soljenitsyne confesse des manquements parfois lourds : capitaine d’artillerie, il n’hésite pas à sacrifier des soldats pour complaire à ses supérieurs ; il accepte de servir de mouchard, mission qu’il n’accomplira jamais grâce à une série de hasards heureux ; il assiste sans broncher aux traitements brutaux infligés à des camarades par des matons cruels ou la racaille des camps ; en devenant brigadier (chef d’un groupe de tri-meurs), il participe dans une certaine mesure au système d’oppression. Quand il se compare à son alter ego, Varlam Chalamov, il constate qu’il a moins souffert que l’auteur des terribles Récits de la Kolyma. Mais l’expérience concentrationnaire a brisé l’orgueil de Soljenitsyne et l’a forcé à confesser ses péchés au long de son récit. Bénie sois-tu, prison! écrit-il, béni soit le rôle que tu as joué dans mon existence. Et il ajoute : Mais des tombes on me répond: «Parle toujours, toi qui es resté en vie ! »

Jacques Perrin

La Nation, n°2053, 16 septembre 2016