Deux heures d’entretien, un soir à Montretout. 120 battements par seconde. Avec en prime la visite surprise de Marion Maréchal-Le Pen, accompagnée de sa fille Olympe qui souhaite embrasser « Daddy ». Un demi-siècle de vie française défile devant nos yeux. Du grand Jean-Marie Le Pen.

Lu pour vous dans Présent.

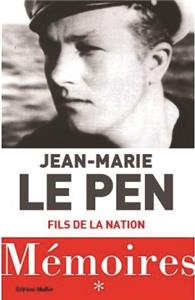

Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire vos Mémoires ?

Jean-Marie Le Pen : A la vérité, j’avais déjà commencé une rédaction en 1975 pendant une traversée du Pacifique à la voile. Une telle traversée est longue : nous n’avons vu ni un oiseau, ni un poisson, ni un bateau, ni un avion. A part mon quart, je m’ennuyais. J’ai donc commencé à rédiger des souvenirs. Une fois rentré à Paris j’ai mis ces feuilles dans un tiroir. On me demandait toujours : quand vas-tu faire tes mémoires ? Je répondais : quand je serai vieux. Je me suis demandé si ce moment n’arrivait pas, tout doucement. Je m’y suis mis. J’ai voulu raconter ma vie qui est une vie très variée, relativement aventureuse, et surtout pittoresque.

J’en ai profité pour ressusciter, à la manière de mon illustre compatriote Jakez Hélias, la Trinité-sur-Mer, mon village d’origine, d’avant guerre. Témoignage sur un monde disparu, maritime et rural. Tout le monde était paysan, dans ma famille, à part mon père et mon grand-père qui étaient des patrons pêcheurs. Nous vivions dans des conditions sociales moyenâgeuses. Dans le village de ma grand-mère, Kerdaniel, en Locmariaquer, il y avait sept paysans. Il n’y en a plus un seul. Les terres sont traitées par de grandes exploitations avec des mécaniques énormes — l’agriculture moderne n’a plus rien à voir avec ce qu’elle fut autrefois.

L’enfance bretonne, qui occupe 100 pages dans votre livre, avec la mort de votre père que vous racontez dans une scène poignante et très bien écrite, a-t-elle joué un rôle dans votre formation politique ?

Jean-Marie Le Pen : Concernant la mort de mon père, elle m’a été racontée par Paul, le survivant du naufrage. J’ai essayé de la raconter, à mon tour, avec une relative discrétion. fia surnagé cinq heures, s’affaiblissant, intoxiqué petit à petit par le gazoil mélangé à l’eau. Que mon enfance ait joué un rôle dans ma formation politique, bien sûr ! On est l’enfant de ses œuvres, si j’ose dire. Il y a la tradition. Il y a l’influence tellurique : je suis né le jour du solstice d’été sur la terre des menhirs et des dolmens. Cela doit avoir une certaine influence.

Jean-Marie Le Pen : Concernant la mort de mon père, elle m’a été racontée par Paul, le survivant du naufrage. J’ai essayé de la raconter, à mon tour, avec une relative discrétion. fia surnagé cinq heures, s’affaiblissant, intoxiqué petit à petit par le gazoil mélangé à l’eau. Que mon enfance ait joué un rôle dans ma formation politique, bien sûr ! On est l’enfant de ses œuvres, si j’ose dire. Il y a la tradition. Il y a l’influence tellurique : je suis né le jour du solstice d’été sur la terre des menhirs et des dolmens. Cela doit avoir une certaine influence.

Quand je suis né, j’ai dû poussé un cri horrible car la sage-femme a dit : celui-là, ce sera une grande gueule. Il y a l’exemple, aussi : j’avais la chance d’avoir des parents qui s’aimaient et qui chantaient, gais — g-a-i, il faut préciser, de nos jours. J’ai eu une enfance heureuse. J’étais enfant unique. Mes parents auraient souhaité avoir plus d’enfants mais cela n’a pas été possible. Chez ma mère ils étaient sept enfants, chez mon père cinq. Ils venaient eux-mêmes de familles de douze enfants. Mon grand-père Le Pen, qui comme sa femme ne savait ni lire ni écrire, avait commencé à travailler à l’âge de cinq ans, son père étant mort tué par son cheval. Il était bugul, gardien de vaches. Puis il est devenu marin, il a fait la campagne de Madagascar, sans que jamais la Marine n’ait songé à lui apprendre à lire.

Songez qu’au XVIIe siècle, au grand moment de la littérature française, les trois quarts de la population sont analphabètes. Le peuple a alors une civilisation orale, ce qui ne signifie pas qu’il n’a pas de culture. Elle ne s’exprime pas à travers l’écrit, voilà tout. Mon grand-père Pierre étant parti à la guerre dès 1914, les enfants avaient été mis sur le trimard. Mon père est parti à l’âge de treize ans. Il a fait le voyage de la Trinité à Ipswich sur la côte ouest de l’Angleterre : c’est déjà une aventure extraordinaire. Il ne parlait pas anglais, il arrive dans ce monde de personnages frustes et brutaux : il gardait de ce souvenir d’adolescence un sentiment d’épouvante. C’est ce qui m’a fait écrire un chapitre sur les cap-horniers, pour garder trace de ce métier terrifiant qu’on peine à imaginer.

Vos grands-parents Le Pen étaient « des têtes de pierre ». Pensez-vous que ce genre de tempéraments se transmet en sautant une génération ?

Jean-Marie Le Pen : Je ne sais pas, ce n’est pas impossible… Le grand-père et la grand-mère élèvent cinq enfants. Ils se fâchent parce que le grand-père a mis la main sur les économies du ménage, puis vivent vingt ans porte à porte sans s’adresser la parole, séparés par la largeur du couloir. Mon grand-père a placé l’argent dans un emprunt marocain et a tout perdu. Mes deux grands-mères mesuraient 1,50 mètre mais c’était des têtes d’acier, ou de pierre. Il fallait cela pour survivre. Ma grand-mère Le Pen vendait son poisson en allant de village en village avec sa brouette, un ou deux gosses juchés sur les caisses de poisson. Comparé au reste du village, mon père gagnait assez bien sa vie. Cela faisait de moi un petit riche, et donc un petit chef. Les copains qui avaient une orange dans leur sabot à Noël venaient jouer chez moi avec mes jouets : j’étais donc le chef. Ainsi se structurent les sociétés.

Vous écrivez : « J’aurai passé ma jeunesse à voir l’armée française foutre le camp. Et à foutre le camp avec elle. » C’est vrai pour l’Indochine, c’est vrai pour l’Algérie. Est-ce là qu’est né le Le Pen rebelle, à contre courant ?

Jean-Marie Le Pen : C’est vrai aussi pour 39-40, c’est vrai aussi pour le maquis de Saint-Marcel. Que cela ait joué dans ma personnalité, certainement. Question rébellion, je raconte aussi comment j’ai rompu avec la religion. Les jésuites du collège de Vannes, où j’étais pensionnaire, ont voulu se débarrasser de moi : par lâcheté (ils n’étaient pas méchants : ils étaient lâches), ils m’ont fait croire que ma mère était morte et que je devais donc rentrer à la maison. Ignoble ! Ma mère était pieuse, elle allait à la messe le matin et l’après-midi au cimetière, mais cette affaire était tellement ignoble qu’elle a foutu à la porte le jeune curé qui, après, est venu pour rattraper le coup. Plus tard — autre expérience — alors que Marine était élève chez les bonnes sœurs de Saint-Cloud, celles-ci ont dit au moment où les élèves allaient faire leur première communion : « Ce serait mieux si M. Le Pen ne venait pas à la cérémonie… » Ce qu’on appelle le respect humain. Il est inhibiteur : il vous interdit d’avoir des gestes de courage.

Vous êtes revenu en politique « grâce à François Brigneau », l’un des fondateurs et directeurs de Présent, expliquez-nous ça.

Jean-Marie Le Pen : Je l’ai rencontré en 1970 dans une petite réunion politique dans le 18e arrondissement où il faisait un laïus devant sept ou huit personnes, avec un léger bégaiement. Nous sommes devenus copains. J’ai entretenu avec lui des relations amour-haine très étonnantes. Nos relations étaient affectueuses et on s’engueulait. En 1972, François me dit : « Il faut que tu reviennes, tu ne peux pas rester à l’écart de la vie politique ». Moi : « Si on fait quelque chose, est-ce que tu en es la patron ? » Lui : « Sûrement pas, je suis journaliste. » Moi : « Alors ce sera moi, parce qu’Alain Robert est trop jeune, Georges Bidault hors de course. » C’était les débuts du Front national, où on retrouvait, grosso modo, l’équipe du Front national pour l’Algérie française : Lacoste-Lareymondie, Arrighi, Biaggi… Une richesse politique qu’on ne trouve plus maintenant autour de Marine. C’est donc bien François Brigneau qui m’a fait revenir en politique.

Avant cela, il y avait eu l’expérience avec Poujade en 1956 (« Poujade ne sut pas profiter du moment historique »), avec Tixier en 1965 (« La candidature Tixier restera le grand regret de ma vie politique ») : des expériences politiques et des regrets ?

Jean-Marie Le Pen : Au moment des Comités Tixier-Vignancour, les fameux Comités TV, j’ai fait l’erreur de ne pas être candidat moi-même. A l’époque les questions d’âge jouaient beaucoup dans les candidatures, contrairement à maintenant. Jean Lecanuet avait 45 ans et était « le candidat de la jeunesse ». J’en avais dix de moins, l’idée d’être candidat ne m’a même pas effleuré. Devant le CECON que j’avais fondé en 1963 — Comité pour l’élection du candidat de l’opposition nationale, CECON, drôle de nom ! — je défends la candidature de Tixier. J’explique aux gens que nous n’avons comme tribune pour nos idées que Tixier, tout simplement parce que lui a une tribune de part son métier : il défend des clients qui risquent de passer à la guillotine ou devant le peloton d’exécution.

Cela donnait aux avocats d’alors un grand prestige. Mais Tixier a été absent de sa campagne à cause d’une tuberculose diagnostiquée au début même de cette campagne. Il participera tout de même à la caravane d’été, mais en très mauvaise santé. Il était d’ailleurs un peu fou. A Sète, il sort tout nu de sa caravane. Je lui dis : « Jean Louis, ça ne va pas ? » Il me répond : « En Amérique, c’est comme ça qu’ils font. » Il prétendra aussi avoir rédigé le discours de l’Union pour le président Johnson, à la tribune — heureusement personne dans l’assistance n’a compris de quoi il parlait. Mais c’est pendant cette campagne que j’ai compris que le candidat à la présidence acquiert une notoriété écrasante par rapport à tous les autres. Bien que je fusse à ce moment-là le vrai patron des Comités TV, je ne faisais pas le poids face à lui à partir du moment où il était le candidat. Je n’ai pas oublié la leçon.

Vous êtes le seul homme politique en France à dénoncer le mensonge communiste de la seconde guerre mondiale, période que vous avez vécue et où vous racontez ce que vous avez vu (« On a fusillé Brasillach et encensé Aragon »). Peut-on encore parler de cette période bu est-elle définitivement idéologisée et verrouillée ?

Jean-Marie Le Pen : N’est-ce pas extraordinaire ? Le maréchal Pétain est plus vilipendé aujourd’hui qu’après la guerre ! On m’a fait grief d’avoir dit que le maréchal Pétain n’était pas un traître. Souvenons-nous de la situation en juin 1940: une armée défaite, deux millions de prisonniers, cinq millions de gens sur les routes, et la réalité immédiate qui est de s’organiser pour que 40 millions de Français survivent, c’est-à-dire, mangent, travaillent, aillent à l’école… Seul le Maréchal l’assume, en toute connaissance de cause, sans illusions. Il est plus facile de résister à Londres qu’en France. On m’a aussi beaucoup reproché d’avoir trouvé que De Gaulle était laid ! J’avais 16 ans, à cet âge les héros sont magnifiés, on les voit à travers les peintures ou les statues.

Alors, ce bonhomme maigre avec un gros ventre, une tête taillée au couteau… Il n’avait pas le contact avec la population, on le voit descendre les Champs-Elysées la tête en arrière, distant. Il avait une sale gueule, disons la vérité. Il sera moins vilain en vieillissant, c’est le privilège des gens laids. D’autant qu’il acquerra, à la télévision, un talent d’exposition indéniable. Il a travaillé cela avec Georges Briquet, journaliste sportif qu’il l’a entraîné. En comparaison, Tixier était mauvais à la télévision alors qu’il était un bon orateur de palais et de tribune. Mon opinion sur De Gaulle ne m’a pas empêché, avec la SERP, entreprise d’édition phonographique de documents sonores, de publier douze disques de De Gaulle — et Pétain, et Henriot, les chansons anarchistes, les chants royalistes… J’ai une faculté à l’objectivité, antinomique d’ailleurs de la politique. Pour en revenir à votre question, la question de l’Occupation s’est cristallisée à un point où il devient difficile d’en parler.

Il n’y a guère que Zemmour et vous qui en avez le courage.

Jean-Marie Le Pen : Oui, et Zemmour a un atout que je n’ai pas !

On a vu lors de votre passage aux « Grandes Gueules » ou à France Info que, malgré la matière de vos mémoires, les éditorialistes en reviennent toujours à l’antisémitisme, au « détail », à la « fournée ». Vous plaignez cette indigence politique ou vous la méprisez ?

Jean-Marie Le Pen : Je la contourne ! Pour ces journalistes, c’est le passage obligé, me mettre en difficultés — ne serait-ce que pour se mettre en valeur. Ils m’entraînent sur ce terrain en espérant que je fasse une boulette. Il suffit de le savoir et d’éviter le ballon quand il vous arrive dans la figure. J’ai l’habitude, à force.

Vous avez porté les idées du mouvement national au plus haut niveau électoral, vous nous avez fait vibrer, vous nous avez émus, vous nous avez fait espérer comme personne, mais les idées du Front national pouvaient-elles, peuvent-elles arriver un jour au pouvoir ? (Sous Marine, sous Marion ou sous Olympe ?)

Jean-Marie Le Pen : Nos idées arriveront au pouvoir si on leur reste fidèles. Mon idée première était la lutte contre la déferlante migratoire, la sortie de l’Union européenne et de l’euro étant la cinquième ou la sixième. L’erreur de Florian Philippot a été de les déclasser, et de mettre cette question de l’euro en tête des préoccupations. Or elle n’est pas mobilisatrice, et ce alors que l’opinion prenait conscience de ce que j’avais prédit et pensait : Le Pen avait raison. C’est alors que Marine m’exclut […]

Propos recueillis par Caroline Parmentier et Samuel Martin

Présent n° 9073 du 17 mars 2018

Suggestion de livres sur ce thème :