Les leçons du Brexit

La sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne votée par référendum le 23 juin dernier est assurément un de ces événements que l’histoire réserve à la réflexion des hommes et qui révèlent un tournant, une rupture, un signal majeur envoyé aux gouvernants qui, bien souvent, s’obstinent à ne rien voir et à ne rien comprendre. Ce n’était pourtant pas la première fois que des peuples européens exprimaient leur défiance à l’égard du système européen : les Danois avaient récusé le traité de Maastricht en 1992, les Suédois avaient refusé l’euro en 2003, les Français avaient dit non à la constitution européenne en 2005, les Irlandais eux aussi avaient dit non d’abord au traité de Nice en 2001, puis au Traité de Lisbonne en 2008. Tout cela n’a pas servi à grand-chose. Les hommes de l’Europe ne voient rien, n’entendent rien. Lors du référendum sur la constitution européenne, le calamiteux Jean-Claude Juncker symbolisait à lui seul l’intolérable autisme de la classe politique européenne : « Si c’est oui, nous dirons : on poursuit ; si c’est non, nous dirons : on continue ».

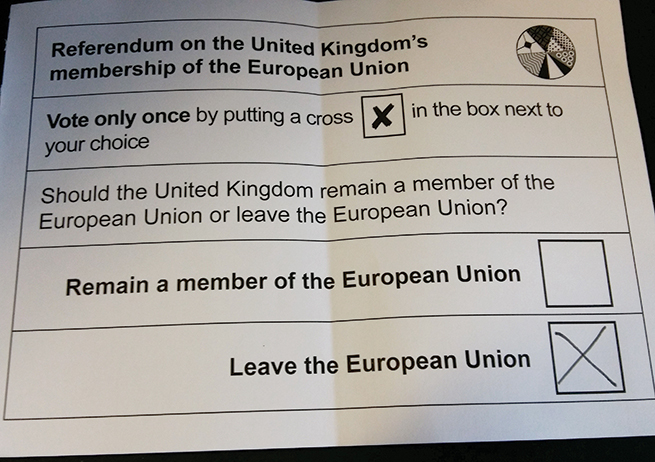

Et pourtant, il ne s’agissait à l’époque que de scrutins décidant soit d’arrêter le mouvement, soit de le continuer, soit de refuser d’entrer dans le système. Le référendum britannique est d’une tout autre portée : pour la première fois, un État membre décide de « reculer », de sortir du système. Alors que les États-nations de cette Europe moribonde semblaient s’être résignés à un asservissement croissant aux instances bruxelloises, voilà que le Royaume-Uni, c’est-à-dire, le plus insupportable d’entre eux, le plus teigneux, le plus orgueilleux (ou le plus fier, c’est selon), le moins contrôlable, leur renvoie brutalement un message de défiance, un sentiment longtemps contenu de rejet. L’événement est d’autant plus considérable que si l’ensemble de l’opinion bien-pensante en craignait la survenance, elle ne croyait pas ou ne voulait pas croire à sa concrétisation. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir prédit au rebelle les pires calamités, économique et politique : l’explosion du Royaume-Uni, la sécession de l’Ecosse et de l’Irlande du Nord, l’effondrement de la livre. Or rien de ce scénario-catastrophe envisagé par certains avec gourmandise n’est arrivé. Le verdict est tombé : 52 % des électeurs britanniques ont voté la sortie.

- FACE AU BREXIT

Le rejet du système européen

Ce Brexit est incontestablement pour l’Europe un bouleversement considérable, car il remet fondamentalement en cause le processus déjà bien engagé de mondialisation et de globalisation du système européen. Au Conseil européen de février dernier, on avait pourtant accordé à la Grande-Bretagne quelques concessions jugées déjà excessives, mais que David Cameron, lui, estimait insuffisantes. Avec ce scrutin, c’est tout le système européen qui est récusé, avec sa boulimie de pouvoir, son prurit normatif qui le pousse à s’occuper de tout et n’importe quoi, de la hauteur des marchepieds des autobus, de la puissance des moteurs d’aspirateurs, de la courbure des bananes, de la promotion des éoliennes, de la prohibition des ampoules à incandescence, de la réglementation du recyclage des réfrigérateurs, du pinaillage sur le nombre et la taille des bacs à déchets, la liste est interminable. Les Britanniques ont rejeté son idéologie du vagabondage financier et culturel, toute la pacotille de ses prétendues « valeurs », sa haine institutionnelle de tout que ce que la vieille Europe portait et transmettait depuis plus de deux millénaires comme héritage culturel et spirituel, c’est-à-dire de sa civilisation. Ils ont aussi rejeté les diktats d’une Europe qui impose les principes de son idéologie politique, comme l’a récemment fait la Commission européenne à l’égard de la Pologne, jugée coupable d’une réforme de son Tribunal constitutionnel considérée comme portant une « atteinte systémique à l’État de droit ». La Grande-Bretagne a fini – il était temps, même s’il est peut-être trop tard – par refuser la folie immigrationniste qui a saisi l’Europe et qui a déjà bouleversé la société britannique, comme les sociétés européennes. Devant la catastrophe migratoire en marche vers l’irréversible, ils ont dit non et ils sortent.

L’ordre établi euro-maniaque est sonné. Pour les technocrates arrogants des instances bruxelloises et luxembourgeoises, le coup est terrible. Leur faire ça, à eux dont l’infaillibilité, l’intégrité, les vertus, les bienfaits de la gouvernance étaient indiscutables ! Quel que soit l’avenir du Brexit, l’Europe maçonnique et mondialisée qui, jusque-là, gouvernait sans partage a passé. Elle ne sera plus comme avant.

Le rejet de l’oncle Sam

Le Brexit s’est aussi adressé aux États-Unis dont la Grande-Bretagne a été, jusque-là, l’alliée, fidèle jusqu’à la servilité. L’Oncle Sam est, en effet, le grand perdant d’une opération qui, au moins sur le papier, met à mal sa domination économique et culturelle, sans compter l’affaiblissement de l’OTAN, sa courroie de transmission diplomatique et militaire, au moment même où le rapport Chilco, publié en juillet de cette année en Angleterre, met Tony Blair et son gouvernement sur la sellette et critique sévèrement le soutien aveugle apporté à George Bush dans la guerre en Irak dont l’illégalité est aujourd’hui parfaitement établie. Les Britanniques en ont sans doute eu assez de servir d’indéfectibles supplétifs aux bras cassés de la diplomatie belliciste et aventureuse des États-Unis. Ils ont aussi probablement mal digéré les grossières pressions assorties de menaces à peine voilées exercées par Barack Obama qui, quelques jours avant le scrutin, déclarait dans un entretien à la BBC que le Royaume-Uni « devait rester dans l’Union européenne », ajoutant que sa présence y est un « élément de confiance dans la force de l’Union transatlantique qui est l’une des pierres d’angle des institutions construites après la Seconde Guerre mondiale qui ont rendu le monde plus sûr et plus prospère ». Il est donc fort possible que les sujets de Sa Gracieuse Majesté aient fini par trouver que l’ingérence américaine dans les affaires du Royaume-Uni avait passé les bornes.

On comprend ainsi la fureur de l’ensemble de la classe politico-médiatique devant le scandale de cette procédure référendaire qui remet en cause cinquante ans de suprématie communautaire, procédure d’autant plus insupportable qu’elle peut légitimement s’abriter derrière l’alibi imparable du suffrage universel.

Le carcan européen

Le référendum britannique sur la sortie de l’euro m’a rappelé de vieux souvenirs d’universitaire, datant d’une époque bien antérieure au Traité de Lisbonne. Dans les discussions engagées avec certains de mes collègues intellectuellement soumis à la dialectique européiste et devant lesquels j’évoquais l’hypothèse d’une sortie de l’Union européenne, il m’était catégoriquement opposé que cette « sécession », ce « droit de retrait » était juridiquement impossible, d’abord par l’absence d’une procédure le prévoyant expressément, ensuite, en raison de l’existence d’un « ordre juridique communautaire intégré à l’ordre juridique interne de chaque État membre, et distinct de l’ordre juridique international » qu’aucune décision d’État membre ne pouvait remettre en cause. De sorte que, par principe, le droit constitutionnel national mais aussi le droit international des traités sur lesquels on pourrait s’appuyer pour sortir de l’Union était radicalement inopérants. Tel était l’argument fondamentalement fédéraliste avancé et que renforçait le principe fondateur inscrit au préambule du traité d’une « une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens ». L’Union ne peut donc évoluer que dans un seul sens, celui d’une intégration croissante, ce qui interdit, a priori, toute évolution contraire que rien ne peut faire prévaloir, ni la volonté des États membres, ni celle des peuples, par quelque moyen que ce soit. L’Europe est une prison, un carcan verrouillé pour l’éternité.

Le retrait de l’Union, une procédure tardivement instaurée

L’article 50 du Traité de Lisbonne instaure, pour la première fois au profit des États membres, un droit de retrait volontaire et unilatéral de l’Union européenne qu’ils peuvent exercer dans le cadre des procédures prévues par leurs constitutions. En Angleterre, le référendum a paru le système le mieux adapté pour ce genre de décision qui, en raison de sa portée, ne saurait relever d’un simple vote parlementaire. Il est vrai qu’en France, le référendum a toujours suscité une certaine méfiance. Les tenants de la République pure et dure se méfient d’une procédure qui rappelle fâcheusement les plébiscites du Second Empire. Les référendums traînent avec eux une réputation de césarisme qui les a longtemps écartés des textes constitutionnels. Pourtant, la technique du référendum est inscrite dans la constitution de 1958, et dans les textes fondateurs de la démocratie moderne. Ainsi, le principe du consentement à l’impôt posé par l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, proclame que « tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique … » : d’abord « par eux-mêmes » puis, par leurs représentants, priorité étant donnée à l’expression directe de ce consentement.

Le scandale du référendum : haro sur les Anglais

Pour une décision aussi importante, les Britanniques ont choisi le référendum, et ils ont voté la sortie par 52 % des voix avec une participation de 75 % de votants. Un tel résultat obtenu sur n’importe quelle autre consultation (législative, présidentielle ou autre) aurait été considéré comme une décision « démocratiquement » incontestable. Or, on a entendu, un peu partout, un invraisemblable charivari remettant en cause la validité de la consultation. En France, les réactions ont été quasiment unanimes : les élites eurolâtres – hommes politiques, journalistes, intellectuels de tout poil, loges maçonniques, évêques en mal de popularité, le monde et le demi-monde du chaudbize – ont violemment dénoncé cette décision de sortie comme une catastrophe causée par cette procédure scandaleuse, une des manifestations les plus calamiteuses du suffrage populaire, une conception dévoyée de la démocratie.

Mais le pire dans le délire anti-Brexit, le summum de l’aversion remâchée à l’égard de tout ce qui peut ressembler au patriotisme, à la nation, à la civilisation occidentale, est concentré dans l’interminable et ridicule diatribe de Bernard-Henri Lévy, chargée jusqu’à la gueule des formules les plus éculées du vocabulaire et de la phraséologie bobo-mondialiste de ce cuistre haineux, dénonçant « les xénophobes, les racistes, l’Angleterre moisie, la dictature du simple, la trahison de l’Europe centrale, les casseurs et les gauchistes débiles, les fachos et hooligans avinés et embiérés, les rebelles analphabètes et des néo-nationalistes à sueurs froides et front de bœuf, etc. ». Devant la violence de cette sortie grotesque, on mesure le degré de désespoir de son auteur, et on se console en se disant que c’est toujours ça de gagné. Il n’empêche, le procès de ce référendum a vite été instruit, et les chefs d’accusation soigneusement établis.

Un conflit de génération : haro sur les « vieux »

Premier chef d’accusation : le référendum entraîne un conflit de générations : le Brexit et son rejet de l’Europe est une idée de vieux ; les jeunes, au contraire, sont majoritairement favorables au maintien dans l’Union européenne. Les vieux votent mal, il faut donc les supprimer, au moins électoralement parlant, en attendant mieux. Ainsi, Hélène Bekmezian, déclarait dans Le Monde du 24 juin : « Le droit de vote c’est comme le permis de conduire : franchement, au bout d’un certain âge, on devrait leur retirer », ajoutant : « Les vieux qui votent pour le Brexit, ça me rappelle les retraités qui avaient voté pour Sarkozy et son “ travailler plus pour gagner plus ” ». Pour Sonia Mabrouk (Journal du Sénat), « les jeunes devraient avoir en quelque sorte deux voix dans le référendum pour l’Europe, car cela les concerne en premier » ! Mais que deviennent ces jeunes qui composent majoritairement les presque 50 % de suffrages exprimés en faveur de Norbert Hofer, candidat du FPÖ (Parti de la liberté de l’Autriche) ? On se garde bien également de souligner qu’aux dernières élections régionales, le Front national était le premier parti chez les jeunes avec 27 % de suffrages. La juvénolâtrie des media est à géométrie variable.

Un conflit culturel : haro sur les illettrés

Deuxième chef d’accusation : le référendum est le révélateur d’un conflit culturel, sociologique, parce qu’il favorise les parties les moins cultivées de l’électorat au détriment des élites, c’est-à-dire les intellectuels, les politiques, les media. Le vote pro-Brexit est un vote « petit blanc » (Axelle Lemaire), un vote d’électeurs « ayant un faible quotient intellectuel ». C’est ce qu’Audrey Pulvar souligne sentencieusement en considérant que ceux qui ont voté pour le maintien sont ceux « qui vivent dans la modernité » – à savoir l’Écosse ou le « microcosme » londonien – qui présentent un niveau économique élevé et un plus fort degré de culture, les partisans du Brexit étant forcément des minus habens. Aussi bien, Xavier Couture, producteur à France Télévisions, estime-t-il « nécessaire l’instauration d’un examen de culture générale minimum pour l’obtention du permis de voter ». Sentence relayée brutalement dans le New-York Times, où James Traub pontifie : « Il est temps que les élites – c’est-à-dire lui bien entendu – se soulèvent contre les masses ».

Cette vision manichéenne et caricaturale du scrutin exprime bien le mépris de ces élites autoproclamées à l’égard de l’électorat populaire, coupable de rester insensible aux séductions de leur propagande. Le Brexit est bien la victoire du peuple contre ces prétendues « élites », contre les doctrinaires du mondialisme, les banquiers, la haute finance, les multinationales. C’est le peuple contre les « people », contre les marionnettes de la jet set agitées devant le bon peuple et chargées de vanter la bonne soupe européenne. (lire la suite dans notre numéro 713, septembre 2016).